社史(雑誌型)の作り方・自社作成の流れ|中小企業向け

- カテゴリー

- 記念誌・社史の企画・デザインなど

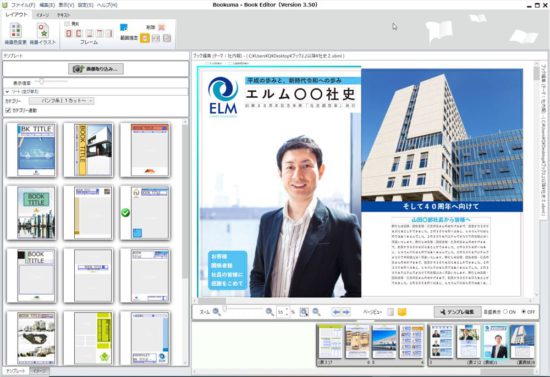

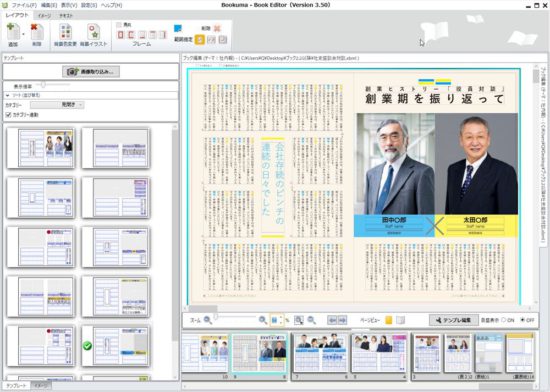

デザインソフト「ブックマ」作成した雑誌型の社史デザイン例

低予算で高い効果!中小企業に最適の「雑誌型社史」の作り方

予算をあまりかけずに、社員士気が高まる社史をつくりたいご担当者! 本サービスでは、中小企業に最適の「雑誌型」社史作成の流れをご紹介します。雑誌型社史は、以下の3大特徴があり中小企業に最適です。

1.社史のデザイン料金・編纂費用、印刷料金を格安にできる

2.社史編纂・制作作業が少なく、社員参加型社史にしやすい

3.堅苦しい書籍型社史より、ビジュアル中心で面白くて読まれる

初めての社史(記念誌)作成! 「予算と時間」が足りないご担当者へ

シンプルソフトと頼れるプロの無料デザインアシスト!?

初めての社史作成でお困りですか?

bookumaは、社史(記念誌)専用テンプレート・シンプル機能のみ、しかも経験豊富なプロの無料アシストがあり、デザイン作業を大幅削減できます。

無料アシストは、「記念誌表紙・本文デザイン支援」・「事前データ問題チェック」・「WEB用PDFご提供」など多彩です。詳しくは、下記リンクへ

雑誌型社史の作り方|中小企業の自社作成の流れ

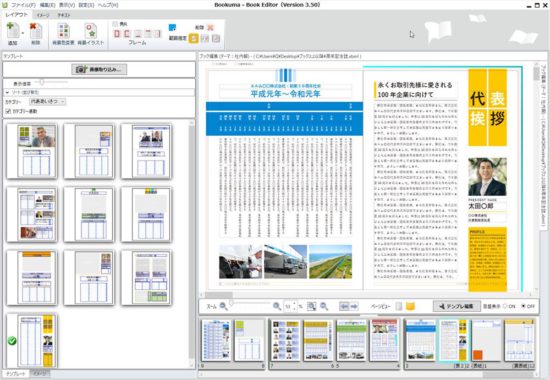

ソフトbookuma搭載の代表挨拶・年表テンプレートで作成した社史デザイン例

1.社史冊子の担当者・制作体制を決める

最初に、社史制作担当者・制作チームを決め、次に全社的な協力体制を築きましょう。社史制作担当者が社史に必要な資料集めや取材ができるように、社員全員に協力が必要な旨を通達するのがお勧めです。

2.社史の発行目的・意味を決める

一般的に社史の制作の主目的は、以下の三つのことがほとんどです。

- 創業社長引退・周年の節目などに、会社の歩みを記念・記録としてまとめる

- 会社の重要な出来事(失敗・成功など)、先達の歴史を社員が学ぶ

- 社員が社史を学ぶことにより、会社への愛着や仕事へのやる気を高める

御社の社史制作では、どの目的が一番重要でしょうか? 「どのような経緯で社史発行を行うことになったのか」、「誰の発案で社史発行をすることになったのか」などがはっきりしていれば、社史発行の目的はおおよそ決まっていることが多いものです。特に社史発行は、社長の意向で行うことが多いので、「社長が社史に求める意味・目的」については、よくヒアリングしてください。そして、御社の社史制作目的を達成できるように、社史の制作方法・冊子のボリューム・企画内容などを調整しましょう。

3.外注作業があれば、社史制作費用の相場を調べる

社史制作作業の中で、自社作成できない作業がある場合は、「社史 制作会社 費用」などで検索をして、「企画・構成」・「取材・撮影」・「文章のライティング」・「デザイン」など、外注作業ごとに制作費相場を調べてください。社史の制作をすべて自社で行う場合でも、印刷費は調べる必要があります。社史の制作費相場・制作会社を調べたら、何を社内で行い、何を外注するのかを決めましょう。もし弊社ソフトを使用して、デザインを自社制作する場合は、弊社の印刷注文費をご確認ください。

4.社史コンテンツを決めるための「基礎調査」を行う

社史コンテンツを決めるためには、企画会議が必要です。ですが、企画会議を行う前に「会議で話し合うための基礎資料・データ」の収集を行いましょう。

A.会社の公的歴史を知るための「会社基礎資料収集」

会社の公的資料

決算書・役員会議議事録・定款・年度別予算

社内活動記録

稟議書控え・福利厚生ガイド・免許などの許認可情報・特許取得情報・営業報告書

広報的記録

代表者などの著作・講演内容・広告・社内報・広報誌・組合会報誌・株主向け文書・会社案内・製品情報・ニュースリリース・パンフレット・カタログ・マスコミ掲載内容

B.「社員活動・人の歴史」を知るための簡易インタビュー

社長・役員・OB社員・現役社員キーマンへの簡易インタビュー調査

C.社員からみた会社の重要事を知るための「社員アンケート」

「社員が重要と考える会社の出来事」についてざっと知りたいなら、サンプルとして一部の社員にアンケートをとってみてください。たとえば、アンケートで「会社の転機となった重要な出来事は?」・「入社後に起こった会社の出来事で重要と思う出来事を10教えてください」などと質問をしてみます。なお、サンプルをとって社員アンケートを行う場合は、意見の偏りが生まれないように、対象者の年齢・性別のバランスを調整しましょう。

5.社史の企画構成内容・コンテンツを決める

社史制作委員などで「企画会議」を行い、社史に掲載するコンテンツ・構成内容を決めます。人気の社史の企画構成内容・コンテンツの詳細は、以下記事を参照。

よくある人気の社史の企画構成内容・コンテンツ

歴代社長紹介・会社の歴史年表などは、社史の定番コンテンツです

6.制作費用・企画内容を考慮して、冊子ページ数を決める

社史制作費用・社内制作体制・外部リソース・社史コンテンツの制作難度・スケジュールなどを考慮して、社史のおおよその総ページ数を決定する。

7.社史企画ごとにラフレイアウトを作成する

社史のコンテンツごとに、簡単な手書きでよいのでラフレイアウトを作成します。もしくは、ラフレイアウトの代わりに、コンテンツにあったテンプレートを探してもOKです。ラフレイアウトを作成する時は、以下の2点に注意をしてください。

掲載写真について

使用する写真のイメージ・写真サイズ・縦横比率・構図を明確にする。

文章について

各コンテンツの文章内容・文章量をおおよそ決める。

8.社史企画ごとにアポイント・取材・撮影・資料収集を行う

社史企画ごとに、取材対象者に取材アポイントをいれましょう。そして、過去の出来事を取材する場合は、それらについて事前に思い出してもらえるように、アポイント時には、取材内容を細かく伝え、もし取材対象者が資料などを持っていれば、持参いただくのがお勧めです。

取材・撮影・資料収集を行う時は、ラフレイアウトを意識した「撮影(写真サイズ・構図など)」・「取材(文章量など)」をしましょう。「ラフレイアウトの想定」と「取材・撮影・資料収集の実態」が大きく異なる場合は、再度ラフレイアウトを再考してください。

9.社史企画コンテンツ誌面に合わせ最終デザインを作成

取材・撮影が終わったら、使用する写真・文字数を決めて、最終的なレイアウトデザインを外注、または自社作成します。ラフレイアウトで想定した通りの取材・撮影ができた場合は、ラフレイアウトを正式なデザインとして作成するだけです。実際に取材・撮影して、ラフレイアウトの変更が必要な場合は、再度ラフレイアウトを作成しなおしてから、正式なデザインを制作しましょう。

10.社史レイアウトの文字数に合わせて原稿を書く

レイアウトの文字数を確認して、それに合わせてワードなどで原稿を書きますが、その際に、注意点があります。原稿を執筆する時は、レイアウトで「1行当たりの文字数」と「行数」を必ず確認して、それにあわせて原稿を書きましょう。単純に「1000文字」などで原稿を書いてしまうと、原稿とレイアウトで「1行当たりの文字数」が異なる場合、レイアウトにきれいに文字が納まらなくなるためです。外部の方に「祝辞」の原稿を依頼する場合も「20W×50行=1000文字以内でお願いします」のように依頼するのがお勧めです。

11.完成原稿を社史レイアウトに流しこみ、最終デザインを仕上げる

原稿が完成したら、完成原稿をレイアウトの文字部分に流し込みましょう。文字を流し込んだら、最終的なデザイン調整を行います。たとえば、「背景色」・「フォントの種類」・「フォントの色」など、細かい部分のデザインを変更して、「おしゃれ」かつ「読みやすい」デザインに仕上げましょう。

12.社史原稿の最終文字校正を行う

社史は会社の記録として残す側面があるので、校正は念入りに複数人で行うことをお勧めします。とくに、氏名・役職名・年月日・商号・商品名・住所・電話番号など、「数字・固有名詞」に誤記がないかご確認ください。

13.社史冊子の印刷発注をする

社史の印刷発注を行います。印刷用紙・冊数・表紙加工(PP加工)などについて、詳細をきめて、印刷所に発注をします。印刷発注をする前に、「ページ周囲に断裁時に切れてしまう文字がないか」・「塗り足しが不足していないか」・「画像解像度が不足していないか」などを確認してから、印刷発注を行いましょう。なお格安印刷所では、印刷できるデータ形式に制限があることが普通です。プロデザイナーが作ったデータではなく、bookuma以外で作成した印刷用データの場合、事前にそのデータが印刷可能か、印刷所に確認することをお勧めします。

14.社史印刷物納品後、関係者に配布する

印刷物完成後は、社史を、関係者・社員に配布します。社員への配布は手渡しが通常ですが、関係者には、関係によって「手渡し」・「郵送」・「宅配便」など、配布方法を使い分けましょう。社史配布時には、謹呈箋・挨拶状などを同封します。挨拶文は、シンプルに「このたび弊社は、~記念として社史を刊行しました。ご高覧いただければ幸いです」のような文言でOKです。

デザイン作成ソフトbookumaのダウンロード⇒bookumaダウンロードページへ

※「ブックマ」で社史を作成する際は、ブックタイプは「社内報」をお選びください

bookuma搭載の社史向きテンプレートのデザイン例は、以下を参照ください

なお、HonLaboでは、記念誌(社史を含む)制作を支援する支援サービスも多数ご用意しています。詳しくは、下記バナーをご参照ください。「記念誌表紙と写真テーマ」についての記事も下記に続きます。